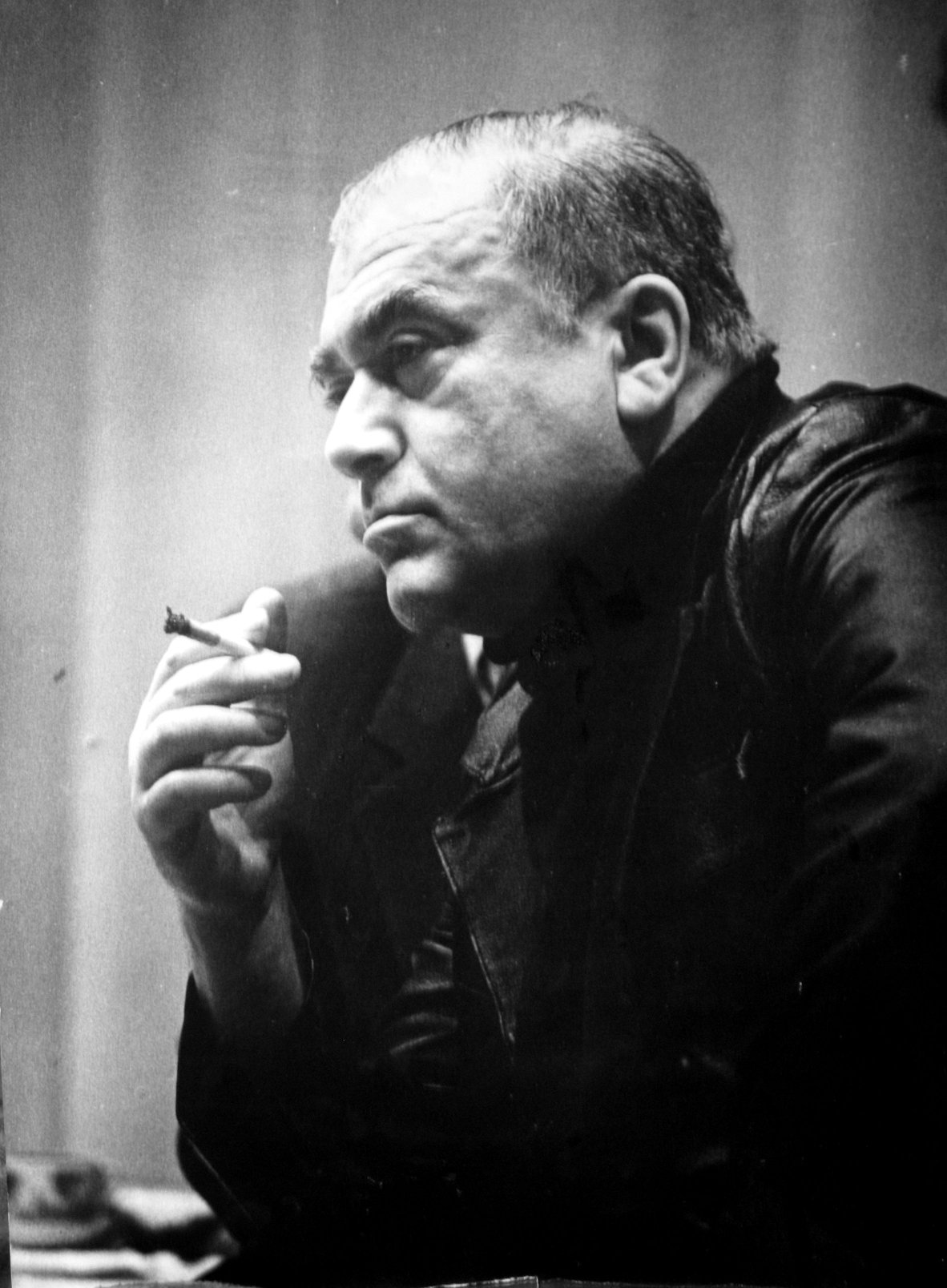

М. Анчаров. Автопортрет (1960-е) Михаил Анчаров запомнился современникам, как автор совершенно особенных, проникнутых духом яростной романтики прозаических произведений, содержащих глубокие размышления о жизни, человеке и обществе. Поклонники авторской песни помнят его также, как одного из основателей жанра, человека, который начал сочинять и петь собственные песни еще школьником, до Великой Отечественной войны. Главные прозаические произведения Анчарова составляют три трилогии: роман «Теория невероятности», повести «Золотой дождь» и «Этот синий апрель»; фантастическая трилогия, состоящая из повестей «Сода-солнце», «Голубая жилка Афродиты» и «Поводырь крокодила»; и третья, которую сам Анчаров называл «трилогией о творчестве», состоящая из романов «Самшитовый лес», «Как птица Гаруда» и «Записки странствующего энтузиаста». Кроме них, читателям запомнились повести и романы семидесятых — восьмидесятых годов: «Страстной бульвар», «Дорога через хаос», «Прыгай, старик, прыгай!» и другие. Некоторые из этих произведений доступны на его мемориальном сайте. Рассказы М. Анчарова представляют собой отдельную яркую страницу его творчества. Они публиковались в 1960-1980 годах в разрозненных периодических изданиях, и впервые были собраны под одной обложкой в наше время, в электронном издании, которое можно скачать здесь. Анчаров был разносторонне одаренным человеком. В начале своего жизненного пути он собирался стать художником, закончил Московский Государственный художественный институт им. В. И. Сурикова (Суриковский институт). Об этой стороне его таланта могут дать представление его картины, с которыми также можно ознакомиться на мемориальном сайте. «Я сражался и жил как умел ― по мечте...»28 марта 1923 года в Москве, в семье инженера и учительницы появился на свет мальчик — будущий художник, писатель и бард Михаил Леонидович Анчаров. Его отец, Леонид Михайлович Анчаров, родился в Харькове 3 июня 1895 года, в семье служащего типографии. В 1912 году Леонид окончил реальное училище и поступил чертежником в отдел оборудования Харьковского паровозостроительного завода, где проработал до июня 1915 года. В июле 1915-го он был призван в армию и участвовал в Первой Мировой (как тогда говорили — Империалистической) войне до января 1918-го. Вернувшись в Харьков, Леонид Анчаров вступил в отряд по борьбе с бандитизмом и вскоре был назначен его начальником. В связи с приходом в Харьков немецкой армии и гайдамаков в марте 1918 года бежал в Краснопавловку, где, скрываясь, пару месяцев проработал на мельнице. В мае 1918 года он вернулся в Харьков и поступил в Окружной военкомат чертежником. В марте 1919 года Леонид Михайлович женился. Его жена, курсистка Харьковского медицинского института Евгения Исаевна Анчарова, родилась в городе Нежине 31 декабря 1895 года. Отец Евгении Исаевны штабс-капитан Исай Беньяминович Цимберов был военным капельмейстером, дирижером оркестра Царицынского военного округа. С начала жизни в Москве, во время войны в эвакуации и в послевоенные годы до самой своей смерти в 1959-м Евгения Исаевна работала учителем.

Михаил Анчаров с родителями, 1950-е годы В 1920 году Леонид Анчаров был откомандирован в Москву на постройку радиостанции имени Коминтерна, где в должности техника-мачтовика трудился на возведении знаменитой Шуховской башни на Шаболовке. По окончании строительства башни в марте 1922 года Леонид Михайлович занял должность главного механика ткацкой фабрики Московского Текстильного Товарищества. После её ликвидации в 1926 году он работает инженером и конструктором на Московском Электрозаводе — в одном из его подразделений, впоследствии выделившимся в отдельный Завод автотракторного электрооборудования (АТЭ-1). БлагушаВ Москве семья Анчаровых живет на Благуше — в окраинном районе на востоке Москвы, по адресу Петровская (ныне Кирпичная) ул., дом 2. А с 23 мая 1933 года поселяется неподалеку от прежнего места жительства — в Мажоровом переулке, дом 4/6, кв. 35. Благуша в те годы входила в состав Благуше-Лефортовского района. Историческая Благуша была ограничена с запада Яузой и железнодорожной линией Казанского направления, с севера Хапиловскими прудами, с востока линией малого кольца московской окружной железной дороги. Центром района считалась Семеновская площадь, расположенная на пересечении нынешней Щербаковской (до 1922 года Михайловской) улицы и Измайловского вала, там, где сейчас метро «Семеновская». Романтизированный образ Благуши, малой родины автора и его героев, будет фигурировать во многих произведениях Анчарова, как прозаических, так и песенных. На одном из выступлений в ленинградском песенном клубе «Восток» в шестидесятые годы, комментируя свою песню «Цыган-Маша», Анчаров так рассказывал о Благуше и ее обитателях: «Это на Благуше, а Благуша — это такой московский район, окраина, был цыган с женским прозвищем Маша. Он, в общем-то, немного описан в романе “Этот синий апрель”, а это про него песня. ВойнаВ августе 1940 года Анчаров поступил в Московский архитектурный институт. Но как и у всех советских людей того времени, его жизненные планы резко оборвала начавшаяся Великая Отечественная война. «Война — гибельная штука. Не бывает хороших войн. Просто наша война с немцами отличалась не тем, что наши несли добро, а немцы — зло, а тем, что из двух зол наше было наименьшим», — говорил Анчаров о войне в интервью 1984 года. И добавлял: «Забывать нельзя, но и спекулировать нельзя. Иначе происходит девальвация памяти». В сохранившемся дневнике молодого Анчарова есть запись, датированная 19 декабря 1941 года. Она начинается с короткого воспоминания о начале войны: «Как начиналась война... Я сидел дома, но собирался куда-то выходить. По радио объявили, что по всем станциям Советского Союза будет передаваться речь т. Молотова. Отец сказал «вот оно, объявление войны Германии» я сказал «ну вот еще». Однако он был прав. После этого знакомые вещи, лица, город и вообще все окружающее показалось вдруг, говоря банально, в ином свете <...>». Анчаров пришел в военкомат вместе со своим другом Юрием Ракино еще в июле или в начале августа, с просьбой о направлении в летчики. «...Мы вместе с Ракино писали заявление на имя Ворошилова, мы были из разных военкоматов. Мы очень с ним дружили... еще по школе. Он на год позднее меня кончал, хотя был старше на год. Поэтому я год учился в Архитектурном. А когда началась война, он попадал под призыв сразу, а я ушел из Архитектурного. Мы написали письмо с просьбой объединить нас в одном военкомате. И мы проходили вместе комиссию. Летчиками хотели стать. Ну вот, он подошел, а я — нет. А когда я получил из своего военкомата повестку, а он из своего, то оказалось, что нас разнесло...», — вспоминал Анчаров впоследствии. Анчарова забраковали в летный состав по медицинским показаниям, зато он получил уникальное направление — в Военный институт иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА), причем на восточное отделение: Анчарова направили изучать китайский язык. С 21 августа 1941 года, как свидетельствует справка, выданная ВИИЯКА в 1944 году, Анчаров считался военнослужащим, то есть, очевидно, к тому моменту сдал экзамены и был зачислен в состав курсантов института. Но факультет, на который был зачислен Анчаров, сам тогда готовился к эвакуации, и новоиспеченный курсант был направлен к месту учебы только в декабре. Незадолго до отъезда из Москвы Анчаров зарегистрировал брак с одноклассницей Натальей Александровной Суриковой. Школьный роман Миши Анчарова начался еще в четвертом классе и не закончился с окончанием школы. В повести «Этот синий апрель» Анчаров уделил ему много внимания, и эти страницы, возможно, из лучших в его прозе, — каждый может узнать в анчаровском герое самого себя в школьные годы. Еще до отъезда мужа, Наталья с родными отправилась в эвакуацию и большую часть войны они были в разлуке. В 1947 году, когда Анчаров окончательно вернется в Москву, у них родится дочь Елена. Следует отметить, что в начале войны, когда в ВИИЯКА поступил Михаил Леонидович, этот институт еще формально не существовал. Только 12 апреля 1942 года приказом Народного комиссара обороны СССР Военный факультет западных языков при Втором Московском государственном педагогическом институте иностранных языков был преобразован в отдельный Военный институт иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА), в который вошел также Военный факультет восточных языков, существовавший при Московском учебном институте востоковедения. Анчаров был зачислен первоначально именно на этот факультет восточных языков. Осенью 1941 года оба еще раздельных факультета были эвакуированы из Москвы: военный факультет западных языков — в Ставрополь-на-Волге Куйбышевской области (ныне г. Тольятти), а восточных языков — в Фергану в Узбекистане. Так что в декабре 1941 года Анчаров был сначала отправлен именно в Фергану. Через четверть века в повести «Золотой дождь» он так напишет об этом путешествии: «...поезд останавливался часто и стоял подолгу. Поэтому в Фергану мы ехали полмесяца. ...Когда поезд останавливался, я вылезал из вагона и видел беду и черные города без освещения, только звезды в небе, угрюмые эшелоны, и синий свет в дверях продпунктов, у которых всегда молчаливые люди слушали запах еды. Болела голова, и я шел по эшелонам — закрытые двери, маслянистые рельсы и мокрые чехлы на орудиях...». После слияния и образования единого института в 1942 году восточный факультет также переводится в Ставрополь-на-Волге. А в октябре 1943 года ВИИЯКА перебазируется обратно в Москву и с весны 1944 года получает постоянную прописку в бывших Астраханских казармах в Лефортово по адресу Волочаевская улица, 3. В начальный период существования ВИИЯКА в нем несколько раз менялся срок обучения. В первые годы войны дефицит переводчиков был настолько велик, что изучавшие немецкий на основе школьной базы могли вообще обойтись полугодовыми курсами (именно такие курсы закончил известный поэт Павел Коган, осенью 1942 года погибший в разведке под Новороссийском). А на восточном факультете срок обучения был куда больше: Анчаров пребывал курсантом ВИИЯКА почти три с половиной года (если считать с августа 1941, когда он был зачислен), но реальная учеба заняла только три: в дипломе у него стоит дата окончания 30 декабря 1944 года, а в приложении отмечены результаты за шесть семестров. В повести «Записки странствующего энтузиаста», где рассказывается о поездке группы писателей в город Тольятти, Анчаров через сорок лет опишет отношение курсантов ВИИЯКА к столь длительному обучению: «...здесь во время войны была расположена наша часть, и нас здесь держали, держали, держали, и ребята просились на фронт и изнывали от тоски, которая выше страха смерти, а ведь на фронте убивают, не так ли? И очень многие умирали от этой тоски и от этого мороза. И как меня и Толю вызвал к себе полковник, который устал от наших прошений, и спросил — почему мы ноем и отпрашиваемся, может быть, мы трусы? Так стоял вопрос. И мы заткнулись и терпели до конца. Толю потом искалечили в гоминьдановской тюрьме, но он вернулся, и у него теперь награды. Мне тоже потом дали орден Красной Звезды и медали. У всех по-разному сложилась жизнь. Полковник потом погиб». В начале 1945 года Анчаров был направлен на Дальний Восток. Он служил в СМЕРШе (сокращение от «Смерть шпионам») — подразделении, осуществлявшем контрразведывательные функции. На этом основании позже некоторые называли его «гебешником» и хвост подобных предвзятостей тянулся за Анчаровым всю жизнь, хотя совершенно безосновательно. Анчаров служил в управлении контрразведки «Смерш» Наркомата обороны (ГУКР «Смерш» — военная контрразведка). По окончании войны бывшие фронтовые контрразведывательные части ГУКР «Смерш» были преобразованы в Министерство Государственной безопасности во главе с В. С. Абакумовым. Впоследствии Абакумов попытался добавить своему министерству в том числе и полицейские функции, традиционно относящиеся к ведомству НКВД (переименованному к тому времени в МВД), но этот процесс начался уже после увольнения Анчарова из армии, в 1948–1949 годах. Ко времени прибытия Анчарова на Дальний Восток война на Западном фронте уже уверенно шла к победному концу, а на Востоке еще предстояло определиться в отношениях с Японией. С ней у СССР действовал пакт о взаимном нейтралитете, но на Ялтинской конференции союзных держав в феврале 1945 Сталин дал обещание союзникам объявить войну Японии через 2-3 месяца после окончания боевых действий против Германии. В повести «Экофорум» автор от имени одного из героев повествования — Гошки Памфилова, пишет: «Обыкновенно сравнивают Великую Отечественную войну с войной в Маньчжурии, и эта война к Отечественной войне идет как бы в примечаниях, потому что война с Германией длилась четыре года, а с Маньчжурией всего ничего... Но этого делать не следует... К августу на Дальнем Востоке СССР сосредоточил 1,5 миллиона солдат против 700 тысяч в составе японской Квантунской армии. Война Японии была объявлена 9 августа, и фактически завершилась уже к 20 августа, за 12 дней. Однако отдельные боестолкновения продолжались вплоть до 10 сентября, ставшего днём полной капитуляции и пленения Квантунской армии. Еще раньше, 2 сентября 1945 года формальная капитуляция Японии была принята западными союзниками на Тихом океане.

Младший лейтенант Михаил Анчаров Анчаров участвует в операции по освобождению Маньчжурии. В черновике рапорта об увольнении со службы (октябрь 1947 г.) Анчаров пишет, что «За участие в боевых действиях в войне против Японии и приказом по войскам 1-го ДВФ был награжден орденом «Красная звезда», материалы о награждении которым были посланы уже 7 дней спустя после начала войны». Выпускники ВИИЯКА писали в своих воспоминаниях, что Анчаров принимал непосредственное участие в захвате и аресте правительства Маньчжоу-Го в Чаньчуне во главе с последним китайским императором из маньчжурской династии Цин по имени Пу И. Император был захвачен в плен советскими десантниками, высадившимися на аэродроме в Шэньяне (Мукдене), с которого собирались вывезти императора на самолете в Японию 17 августа 1945 г. Очевидно, что к ордену Анчаров был представлен как раз за участие в этой операции. Отметим, что операция была секретной, участвовавшие в ней офицеры фигурировали под псевдонимами. Вероятно, поэтому в Картотеке Министерства обороны с персональным учетом лиц, награжденных государственными наградами, фамилия Анчарова отсутствует. Согласно архивной справке, «орден «Красной звезды» № 1824708 вручен младшему лейтенанту Гончарову Михаилу Леонидовичу 18 сентября 1945 года приказом войскам 1-го Дальневосточного фронта № 48 от 27 августа 1945 года». Орден вручен за то, что, «...будучи выброшен в районе г. Муданьцзяна показал себя смелым и решительным командиром и умело выполнил ряд заданий командования». Есть мнение и о том, что другая фамилия в приказе — это просто опечатка. Орденские документы, тем не менее, оформлены на настоящую фамилию. Осенью 1946 года дальневосточная группировка советских войск постепенно расформировывалась, и в октябре Анчаров возвращается в Москву. После войныОсенью 1947-го, ровно через год после возвращения из Маньчжурии, Анчаров подает рапорт об увольнении из рядов вооруженных сил, о котором мы уже упоминали. Анчаров писал: «в течение всей моей службы мне приходилось переламывать себя и бороться с собой потому, что мне не удавалось забыть, что я художник, что живопись с детства является моим призванием». Чтобы не быть голословным, он приводил факты своей довоенной биографии, а также результаты проверки, которую он учинил по собственной инициативе: «...чтобы разрешить последние сомнения, я обратился за заключением о моих работах к моему преподавателю живописи, видевшему меня в процессе работы, и к незнакомому со мной народному художнику РСФСР лауреату сталинской премии В. Н. Яковлеву, мнение которого должно было быть особенно авторитетно и беспристрастно потому, что методы его живописи прямо противоположны всей моей выучке. После же того как эти два человека, не сговариваясь, дали в сущности одинаковую чрезвычайно высокую оценку моих работ и потенциальных возможностей с присовокуплением пожелания необходимости для меня систематической учёбы, все мои колебания кончились». С «незнакомым» народным художником Василием Николаевичем Яковлевым, насколько сейчас можно восстановить эти события, Анчаров познакомился где-то за полгода до увольнения и тогда же показывал ему свои работы. Это подтверждается сохранившимся черновиком его письма к Яковлеву, написанным уже после увольнения, где Анчаров благодарит за проявленное участие. Отпускать его не хотели. В 1986 году Анчаров рассказывал о своем увольнении так: «Демобилизовался я осенью сорок седьмого года. Не отпускали, а я просто смертельно хотел учиться живописи. По ночам краски снились, стонал... Я там на работе портреты всех сослуживцев сделал, но, к сожалению, в институт их представить не мог, потому что физиономии сослуживцев были не для показа. Но именно эти работы всё решили, когда встал вопрос отпускать меня или нет. Я зашел к начальству в огромный кабинет и увидел, что эти работы лежат на полу, а через них «журавлями» ходит всякое военное и гражданское начальство и какие-то художники, очевидно местные. Я сапоги надраил, стою ни жив ни мертв. Главный мне говорит: «Ведь подохнешь с голоду на гражданке-то...». — «Никак нет», — отвечаю. Ну, ладно, отпустили...» Оказавшись предоставлен самому себе, он сначала растерялся. В повести «Золотой дождь» Анчаров так описывает самого себя в этот период: «Метался я потому, что привык всегда быть в куче, а тут остался один. Привык получать задания, а теперь задания мне никто не давал. Метался потому, что жизнь захлестывала меня, а надо было искать свою тропку. Метался потому, что захлебывался впечатлениями, а для глубокой живописи нужно было пить их по каплям. Меня кидало к женщине и отталкивало от ее мелочности. Я дважды хотел кончать с собой и трижды жениться. Я хотел писать картины величиной с широкий экран, а писал натюрмортики — кувшин и две тарелки. Не было ни холста, ни красок, и купить их было не на что. Вспыхивали и гасли дни, луны валились в Москву-реку, оранжевое солнце взлетало и падало за крыши домов, и фиолетовые тени выскакивали из подворотен. И все это надо было писать только по памяти: ведь все улицы Москвы были почему-то секретными объектами». Анчаров уволился из армии в октябре, и до поступления в институт у него был еще почти целый год. На что-то надо было жить и, наверное, что-то приносить в семью, где Наталья сидела с маленьким ребенком. На такую ответственность молодой Анчаров, не только по складу характера не умевший зарабатывать, но еще и просуществовавший предыдущие пять лет на гарантированном государственном обеспечении, был явно не готов. Он не умел быть практичным и не желал этому учиться — его интересы лежали в принципиально другом направлении. Досадная необходимость зарабатывать и как-то обустраиваться в жизни выводила его из себя. Потом эта досада прорвется в повести «Золотой дождь»: «...а существование свое поддерживал тем, что по ночам реставрировал пластилином багетные рамки и покрывал их фальшивым золотом в техникуме хлебопечения у Землянки. И завхоз в полувоенной коверкотовой форме, цыкая зубом, говорил мне, что искусство требует жертв. И эта черта характера, которая при взгляде со стороны кажется очень милой: ну как же, «он же абсолютно бескорыстный!» — наверняка была не последней в ряду причин развода, последовавшего через два года. Пока что бывший младший лейтенант перебивался, как мог. Так как он не был еще членом никаких творческих союзов, то был обязан, как все советские граждане, где-то числиться на работе — неработающим грозила статья за тунеядство. Как свидетельствует сохранившийся пропуск в Министерство торговли, Анчаров устраивается художником на работу во Всесоюзный государственный институт по проектированию предприятий торговли и общественного питания (Союзгипроторг). Сохранилась программка спектакля «Васса Железнова», который ставил самодеятельный театральный коллектив клуба Министерства торговли, размещавшийся по адресу ул. Кирова (ныне Мясницкая), 47. Как следует из этой программки, Анчаров там числится художником спектакля и заодно занят в одной из ролей. Обязанности его как художника были расписаны в «Трудовом соглашении», где за оформление спектакля ему обещана сумма 600 рублей. Договор заключен 10 декабря с трогательным условием закончить работу «к 15 часам 19 декабря 1947 года». Очевидно, тот, кто составлял договор, уже имел опыт общения с «творческими личностями», и досконально знал их привычку заканчивать работу в последний момент. К этому же неполному году с осени 1947-го до осени 1948-го относятся и первые литературные опыты Михаила Леонидовича. Он пишет рассказы, рассылает их в разные редакции и получает единообразные по содержанию отказы. Почему-то все сохранившиеся ответы относятся к июлю 1948 года. Из редакции «Крокодила» от 6 июля: «Рассказ “Вечер с выводом” редакции не подошел, т.к. не отвечает требованиям редакции»; из журнала «Смена» от 12 июля: «Ваш рассказ “Помощник красоты” не подходит для нашего журнала и напечатать его мы не можем»; из «Огонька» от 28 июля: «Присланный вами рассказ “Ненаписанные стихи” не смогли использовать для “Огонька”». Из ранних рассказов Анчарова для нас представляет особый интерес рассказ «Помощник красоты», тот самый, что отвергла редакция журнала «Смена». В нем содержится прообраз истории, которая потом превратится в рассказ деда-игрушечника о встрече с Красотой. Мистическая сказка войдет в «Теорию невероятности» и еще раньше даст сюжет одной из самых известных песен Анчарова «Песня про деда-игрушечника с Благуши». В повести «Этот синий апрель» Анчаров опишет обстоятельства своих первых литературных опытов. Относился к ним и книжный Гошка Панфилов, и реальный их автор вполне иронически: «какую он там чушь написал». Сохранившиеся тексты рассказов, в том числе и «Помощника красоты», действительно еще вполне ученические по уровню исполнения, хотя при должной литературной обработке и правке они могли бы быть напечатаны. Однако, в то время редакции журналов их, конечно бы все равно не приняли, даже будь они написаны языком Бунина или Толстого: тематика его рассказов совершенно не отвечала требованиям к содержанию того, что могло быть публиковано в советской массовой печати конца сороковых. Суриковский институтК 1948 году в жизнь Анчарова входит Татьяна Ильинична Сельвинская — дочь известного советского поэта Ильи Сельвинского. Семья Анчаровых поддерживала отношения с женой Ильи Львовича, Бертой Яковлевной Сельвинской, потому, скорее всего, молодой Анчаров был знаком с Татьяной издавна. Сблизились они, вероятно, в первые послевоенные годы, когда Анчаров вплотную занялся живописью, и у них с Татой, с малолетства бравшей уроки живописи, появились общие интересы. К тому же в 1947 году она уже поступила в МГХИ им. В. И. Сурикова (в просторечии — Суриковский институт), где преподавал В. Н. Яковлев, и куда собирался поступать Анчаров.

Татьяна Ильинична Сельвинская, начало 1950-х 23 августа 1948 года Анчаров подает документы в Суриковский. В институте ему пришлось несладко: если в таланте молодого студента не сомневался никто, то отношения с преподавателями складывались с самого начала не лучшим образом. Все студенты всех времен солидарны в том, что им в процессе обучения навязывают много лишнего, и Михаил Анчаров в этом ряду не исключение — скорее наоборот: он относился к самым непонимающим. В романе «Записки странствующего энтузиаста», написанным им в конце жизни, в восьмидесятые годы, он вспоминал: «Были еще подсобные дисциплины, которые на искусстве не сказывались, но на отношениях и, стало быть, на стипендии сказывались. Перспектива, анатомия, технология живописи и, конечно, история искусства — русского и зарубежного <...> Казалось бы, образованный художник — хорошо. Но оказывалось, что и здесь, как у всякой медали, есть оборотная сторона. Потому что это было не образование художника, а медаль. Напоказ. К экзаменам. Ничем другим из истории искусств тогда пользоваться не удавалось. В тех же «Записках странствующего энтузиаста» Анчаров замечательно расскажет о том, как студентов уверяли, что Ван-Гог не знал анатомии: «Один культурный и воспитанный знаток говорил на лекции перед нами, олухами, что Ван Гог и Гоген дилетанты. Почему? Они не знали анатомии. <...> Это надо же, Ван Гог и Гоген — дилетанты, потому что анатомии не знают. Дитю понятно, что анатомия не входила в их эстетическую систему, их картинам анатомия мешала, они пользовались другой выразительностью. А что выражали? Души изменчивой порывы. Анатомии не знали! Да эти “шкилеты” за пару месяцев... по любому атласу... Анатомии не знали! Надо же! Они ж от нее отказались, как такие же дилетанты Эль Греко и Рублев! А профессионал кто ж? Отставной от искусства прохиндей?» Из-за постоянных споров с преподавателями дело доходило до отстранения от посещения занятий, и в эти конфликты приходилось вмешиваться В. Н. Яковлеву, как заведующему факультетом живописи. Но в начале 1950-х Яковлев заболел, ушел из института и в 1953 году скончался. Поэтому к защите диплома в 1954-м Анчаров оказался с преподавателями один на один. Он перебрал три (!) темы дипломной работы, которые были отвергнуты, пока не была утверждена политкорректная картина, посвященная освобождению советскими войсками Маньчжурии (в выписке из зачетной ведомости она названа «Начало дружбы»). Картина для уровня Анчарова довольно слабая и, вероятно, заслуженно получила оценку «посредственно».

М. Анчаров. На Благуше Академик Российской академии художеств и Народный художник РФ Николай Иванович Андронов, закончивший Суриковский одновременно с Анчаровым, через два десятилетия скажет: «Он был самый талантливый из нас, я удивлялся, что бросил он на середине, исчез...». А заслуженный художник РСФСР и почетный член Российской Академии Художеств Татьяна Ильинична Сельвинская, имевшая именитых учителей, в беседах с авторами не раз подчеркивала, что «меня научил рисовать Миша Анчаров». Висящее в воздухе объяснение, почему после защиты диплома Анчаров почти забросил живопись, которое высказывал не то он сам, не то кто-то из его друзей, — он не смог найти в живописи свой собственный стиль. Но при рассмотрении его сохранившихся работ, в том числе собственных иллюстраций к прозаическим произведениям, это объяснение легко опровергается. Дело не в ненайденном стиле: он не увидел, как этот стиль развить и куда его можно пристроить в рамках, которые задавало официально признанное изобразительное искусство тех лет. А существовать в андеграунде, как поступили некоторые его современники, он не мог и не собирался. Может быть, Василий Яковлев, если бы он был жив, сумел бы направить Анчарова на путь истинный. Но он умер, а Анчаров, не встречая больше никакой поддержки, посчитал, что «остался в искусстве один». Вот потому-то страна и потеряла весьма многообещающего художника — он не смог найти не собственный стиль, а собственное место в ряду других... не художников, конечно, а скорее «представителей советского изобразительного искусства». СценаристВ 1954 году в жизни Анчарова произошли одновременно два изменения: он забросил живопись и женился на Джое Афиногеновой. Джоя была дочерью очень известного в те годы драматурга Александра Афиногенова, погибшего в начале войны в центре Москвы от случайной немецкой бомбы. Ее мать, Дженни (Евгения Бернардовна) Афиногенова, была американской коммунисткой, осевшей в России. Во время войны Дженни Афиногенова была направлена в США. Возвращаясь оттуда в 1948 году вместе с детьми, она погибла во время пожара на пароходе. Джоя проживала с бабушкой и младшей сестрой Сашей в том же «писательском доме» по адресу Лаврушинский переулок, д. 17, в котором к тому времени обосновался Анчаров вместе Татой Сельвинской. Знакомы они были издавна — вероятнее всего, почти с самого возвращения Джои в СССР в 1948 году, когда ей было всего одиннадцать лет. Джоя очень рано решила, что Анчаров будет ее мужем — вероятнее всего, это произошло около 1950-го года. В 1954 году Джое исполнилось 17 лет, и по советским законам она могла вступить в брак только по специальному разрешению от опекуна, которым был всесильный руководитель Союза писателей Александр Александрович Фадеев. Разрешение было получено, хотя против этого брака возражали все причастные. Анчаров потом признавался в разговоре с другом, что «так, как он трусил, сидя в приемной у Фадеева, когда Джоя ушла к опекуну в кабинет, он не трусил никогда». Однако, супружеская жизнь с Джоей, продолжавшаяся все последующее десятилетие, оказалась для Анчарова на удивление счастливой. Во всех многочисленных воспоминаниях о периоде жизни Анчарова на Лаврушинском совместно с Джоей звучит характеристика «открытый дом». Многие вспоминают о том, как у них в комнате на полу лежала шкура белого медведя, как Джоя купила в комиссионке и подарила Анчарову цыганскую гитару XIX века, как все время у них в доме появлялись разные люди. Надо еще учесть, что Анчаров совершенно не разделял всеобщего увлечения пешим туризмом, охватившим тогда все слои интеллигенции. Уютно он себя чувствовал только в городе (в стихотворении военных лет он писал: «Еле-еле сейчас терплю / горы. Не люблю тишину, люблю / город.»). А если добавить к этому, что хозяйкой Джоя была никакой, и питались они чем попало, то становятся понятными причины раннего ухудшения здоровья Михаила Леонидовича впоследствии.

М. Анчаров. Портрет Джои Афиногеновой Тем временем Анчаров полностью переключается с живописи на литературную деятельность. Еще в 1952 году во время пребывания в больнице он внезапно для самого себя написал стихотворную трагедию о Леонардо да Винчи (через много лет он включит ее в свой роман «Дорога через хаос»). В 1955 году он эту драматургическую деятельность продолжил, написав в том же стиле стихотворную трагедию «Франсуа» — о Франсуа Вийоне, человеке с тяжелой судьбой, считающемся основоположником всей французской лирической поэзии. Сохранилась машинописная копия текста трагедии с дарственной надписью Джое Афиногеновой в ее день рождения 24 февраля 1955 года. Пьеса никуда не пошла, о тогдашних попытках опубликовать или поставить ее ничего не известно, и лишь в 1988 году Анчаров включил текст трагедии в повесть «Стройность». В 1955 году Анчаров решает попробовать себя в качестве сценариста. Не исключено, что в этом направлении его подтолкнул второй опекун Джои — Александр Григорьевич Зархи, который к тому времени уже был маститым кинорежиссером. Совместно с Семеном Вонсевером он пишет сценарий под названием «Баллада о счастливой любви». Дебют Анчарова-сценариста оказался весьма удачным: в том, что фильм по этому сценарию так и не был поставлен, авторы виноваты меньше всех. Его приняли к постановке на киностудии имени М. Горького и ставить его собирался впоследствии ставший знаменитым режиссер Станислав Ростоцкий. Но сценарий о любви китаянки Мэй и русского Василия описывает события в Маньчжурии, и снимать его были должны совместно с китайцами. А к концу пятидесятых отношения с Китаем необратимо испортились и фильм на такую тему уже поставлен быть не мог. Добавим, что сценарий «Баллада о счастливой любви» был опубликован в журнале «Искусство кино» (№ 6 за 1956 год), и это была первая серьезная литературная публикация Михаила Анчарова (правда, и единственная на последующие несколько лет). Успех «Баллады» в кинематографических кругах позволил Анчарову в 1955 году поступить на официальную работу в Сценарную студию Главного управления по производству фильмов Министерства культуры СССР. С 8 октября 1956 года он числился в Сценарных мастерских этой студии в должности «референта-сценариста». В течение почти всего последующего десятилетия он писал сценарии для кино, и по ряду признаков можно заключить, что его в этом качестве весьма уважали. Хотя практический итог всей этой деятельности невелик: ни одного фильма по собственному оригинальному сценарию Анчарова, без соавторов и отдельного литературного источника, так и не было поставлено. Среди работ того времени отдельный интерес представляет замысел сценария «Луна над Благушей», заявка на который была подана 22 июля 1959 года — прежде всего тем, что по сюжету он во многом совпадает с будущей «Теорией невероятности». В течение следующего года (до августа 1960-го) Анчаров создает пять вариантов сценария «Луна над Благушей», переделывая его в соответствии с замечаниями рецензентов киностудии «Мосфильм». На каком-то этапе к фильму прикрепляют режиссера Г. С. Габая, но поставить его так и не удалось. Всего за 1955-63 годы Анчаров создал около десятка сценариев разной степени законченности. Но завершение в виде поставленных фильмов получили только те работы, которые он создавал на основе готовых литературных сюжетов. Первая из них выросла из дипломной работы Джои, в конце пятидесятых заканчивавшей сценарный факультет ВГИК. Сюжет «Апассионаты» подсказан реальной историей, опубликованной в очерке Максима Горького после смерти Ленина в 1924 году, — о том, как Ленин в гостях у Горького слушал Бетховена. К нему авторы сценария подключили размышления вождя о состоявшейся в том же 1920 году встрече с знаменитым английским фантастом Гербертом Уэллсом. Короткометражный (продолжительностью 40 минут) фильм «Апассионата» был поставлен в 1963 году режиссером Юрием Вышинским, и ему была присвоена первая прокатная категория, что означало повышенные гонорары, в том числе и сценаристам. Хотя в фильме много недостатков и в отношении сценария и в отношении актерской и режиссерской работы, современникам, тем не менее, фильм понравился – он резко выделялся на фоне уныло-официозной ленинианы тех лет. Второй сценарий, получивший блестящее завершение, — экранизация повести Василия Аксенова «Звездный билет», получившая в прокате название «Мой младший брат». Режиссером-постановщиком фильма, вышедшего на экраны в 1962 году, был Александр Зархи, который, вероятно, и привлек Анчарова к работе над сценарием. Фильм собрал звездный (с учетом будущей славы) состав актеров: в главных ролях довольно известная актриса Людмила Марченко, уже всенародно знаменитый Олег Ефремов, дебютанты Олег Даль и Александр Збруев, Андрей Миронов в этом фильме сыграл свою вторую кинороль. Композитором фильма был молодой Микаэл Таривердиев. Фильм «Мой младший брат» был оценен современниками и остается до сих пор одним из самых популярных советских фильмов начала шестидесятых. По данным Госкино, в СССР его посмотрели 23 миллиона зрителей. Еще один тоже заметный, но менее удачный опыт Анчарова-сценариста появился в результате его сотрудничества с известным журналистом Анатолием Аграновским. Фильм «Иду искать!» стал одним из первых фильмов, рассказывающих о зарождении советской космонавтики. Эта область была настолько засекречена, что даже фамилия генерального конструктора не называлась в печати. Поэтому, несмотря на то, что у сценаристов и режиссера фильма Игоря Добролюбова были назначенные технические консультанты, сюжет и события сценария авторам пришлось практически полностью выдумывать самостоятельно. В результате фильм полон искусственных, высосанных из пальца конфликтов, а техническое содержание выхолощено полностью. Его отчасти спасает только блестящий подбор актеров: в фильме участвовали Георгий Жженов, Лев Дуров, Борис Новиков, Владимир Носик (сыграл свою дебютную роль) и многие другие. ПисательВ 1964 году жизнь Анчарова делает очередной поворот. От него уходит Джоя, находившаяся в тяжелом моральном состоянии: в начале года она узнает о том, что неизлечимо больна. В результате следующие пару лет они все живут в одной квартире на Лаврушинском: в одной комнате Джоя с новым мужем, в другой Анчаров. Остальные две комнаты занимал брат Анчарова Илья с семьей и их отец, за несколько лет до этого совершившие обмен с бабушкой и сестрой Джои. Евгения Исаевна умерла в 1959-м, в 1966 году из жизни уйдет Джоя, Леонид Михайлович скончается в 1968-м. «Смерть, смерть, будь ты проклята!» — напишет Анчаров в «Самшитовом лесе». Однако, именно это кризисное состояние стало окончательным толчком, подвигнувшим Анчарова к серьезным занятиям литературой. Следующие три года он живет в поистине ураганном темпе: с апреля 1964-го по май 1967-го Анчаровым созданы и опубликованы: четыре повести («Золотой дождь», «Сода-солнце», «Голубая жилка Афродиты», «Этот синий апрель») и роман («Теория невероятности»), четыре рассказа, написана пьеса — инсценировка «Теории невероятности», закончен сценарий «Иду искать!» (совместно с А. Аграновским). Кроме того, за эти же годы создано полтора десятка песен, состоялось с десяток их публичных исполнений на концертах в Москве и Ленинграде, в некоторых воспоминаниях упоминается и выступление по телевидению.. Первые два рассказа Анчарова, «Барабан на лунной дороге» и «Венский вальс» опубликованы в журнале «Смена» в 1964 году. «Барабан на лунной дороге» в значительной степени носил еще ученический характер и его сюжет Анчаров впоследствии использовал в повести «Интриганка». Гораздо более удачный «Венский вальс», не раз переиздававшийся, в этом собрании вы также не найдете потому, что он фактически представляет собой дословные фрагменты романа «Теория невероятности», опубликованного через год после рассказа — это история отношений героев романа Алеши и Катарины, выделенная в отдельный сюжет. Первой крупной вещью Анчарова, появившейся в печати, стала повесть «Золотой дождь», напечатанная в журнале «Москва» в мае 1965 года. В августовском и сентябрьском номерах журнала «Юность» за тот же год появляется роман «Теория невероятности» с иллюстрациями автора. И далее он работает очень интенсивно: 25 октября 1965 года в еженедельнике «Неделя» опубликован рассказ «Корабли»; 1 декабря 1965 подписан к печати сборник «Фантастика» c повестью «Сода-солнце». В 1966 году Анчаров делает перерыв в публикациях (из нового напечатан только один рассказ), зато за это время выходит отдельным изданием «Теория невероятности» под одной обложкой с «Золотым дождем», и в театре имени Ермоловой поставлен спектакль «Теория невероятности». В 1966 году также написана фантастическая повесть «Голубая жилка Афродиты», которая выйдет в сборнике «Фантастика» в начале 1967 года. Обратим внимание, что в том же 1966 году заключен договор с Московским театром драмы и комедии на Таганке на постановку пьесы «Поводырь крокодила». Спектакль по каким-то причинам поставлен не будет, а пьеса, переделанная в повесть, выйдет в 1969 году в сборнике фантастических повестей Анчарова под общим названием «Сода-солнце». Одновременно со всей этой деятельностью Анчаров работает над центральной вещью из написанных в 1960-х — повестью «Этот синий апрель». Она будет опубликована в майском номере журнала «Москва» за 1967 год и в 1969 году выйдет отдельной книжкой в издательстве «Советская Россия» (с иллюстрациями автора).

Авторская обложка повести «Этот синий апрель» 22 марта 1967 года Анчаров вступил в жилищный кооператив «Молодежь театров», а ровно через два года, 20 марта 1969, переехал в новый 17-этажный дом-башню № 31/22, построенную на углу Малой Дмитровки (тогда — улицы Чехова) и Садово-Триумфальной улиц. Среди соседей по дому у него окажутся Юрий Визбор, режиссер Марк Захаров (дверь в дверь на том же этаже), писатель Аркадий Арканов, одна из сестер Вертинских и еще многие другие известные деятели театра, кино и литературы. После 1969 года Анчаров начинает сотрудничать с телевидением, но не перестанет изредка печатать небольшие рассказы — в основном в различных газетах и еженедельнике «Неделя». На фоне телевизионной деятельности Анчарова эти рассказы остались практически незамеченными, а жаль: некоторые из них, безусловно, относятся к лучшим образцам анчаровской прозы. Данное собрание сочинений — первое переиздание этих рассказов с момента их выхода в свет. В 1971 году Анчаров поучаствует в создании сценической версии романа Н. Островского «Как закалялась сталь». Спектакль под названием «Драматическая песня» в Московском театре им. А. С. Пушкина получит в 1972 году Государственную премию, но из-за разногласий с режиссером и соавтором инсценировки Б. И. Равенских фамилии Анчарова в списке лауреатов не окажется. «День за днем»Около 1969-70 года Анчаров женится на артистке театра им. Пушкина Нине Георгиевне Поповой. Она вспоминала: «Кто первый предложил Михаил Леонидовичу делать этот “День за днём”, но вот убейте, я не могу вспомнить, стала у всех спрашивать. Шиловский говорит, что такой Кузаков был на телевидении, а другая моя подруга говорит, мол, где-то мы там отдыхали, и какой-то [человек] с телевидения предложил, и Миша схватился, начал работать». Режиссер телеспектакля «День за днем» Всеволод Николаевич Шиловский в своих воспоминаниях утверждал, что они это сами придумали: «...За такими беседами, песнями вдруг родилась идея снять многосерийный телеспектакль. Сериалов еще не было. Ни “Семнадцати мгновений весны”, ни “Саги о Форсайтах”, которую мы называли “сага об овсайтах”.

Нина Георгиевна Попова в роли Женьки Первая серия (или, как ее называли сами создатели сериала, глава повести) была показана 9 декабря 1971 года. По утверждениям самого Михаила Леонидовича, работа над сериалом протекала необычно: ни актеры, ни режиссер не знали, что будет в следующей серии: «Мне режиссер говорил: “Ну слушай, я же режиссер, ну мне-то ты можешь сказать, что будет дальше?” Я говорю: “Не-е, вот ты шел по улице и нашел листок из пьесы неизвестной. Ты можешь срепетировать этюд? Можешь. Вот так и репетируй”...». И первые восемь серий телеспектакля (как сказали бы сейчас, первый сезон сериала) имели оглушительный успех у публики: на телевидение пришло около трехсот тысяч писем. И руководство телевидения настояло на продолжении, хотя, по всеобщему мнению участников проекта, делать этого не следовало. «Ему первая часть нравилась, он писал с удовольствием. Вторую часть, она была не просто вымученная, это был кошмар. <...> Каждый месяц он должен был выдавать серию. Хоть ты тресни. Он написал одну серию, им очень понравилось. Давайте, напишите две. Он написал еще две. А дальше каждый месяц он должен, квартира на Чехова вся в листках. И эта куча листков, в которых он запутался и, видно, в голове у него тоже было это. <...> Вторая часть — это было уже за гранью. Я понимаю, но выхода никакого не было, потому что его эти Лапин и Мамедов [руководители Гостелерадио — авт.], Лапина я помню: “Давай, выдавай, пиши”. Писал, но уже писал так, вторая часть это действительно было плохо», — свидетельствует Нина Георгиевна Попова, сыгравшая в сериале роль жены художника ткачихи Женьки. Телеспектакль «День за днем» имел и имеет неоднозначную репутацию. Можно сказать, что для Анчарова это был одновременно грандиозный успех (триста тысяч писем!) и столь же грандиозный провал. Из его друзей и знакомых «День за днем» не понял и не принял всерьез никто. Самые негативные оценки дали именно те, кто хорошо знал его творчество. Они лучше остальных видели, что «День за днем» — в значительной степени самоповтор, объединение эклектично надерганных фрагментов из его действительно великолепной прозы шестидесятых, слегка подогнанных под других героев и другой антураж. Возможно, это начинание вызвало бы куда более доброжелательную реакцию, или прошло бы вовсе незамеченным, если бы до этого не было бы ни «Теории невероятности», ни «Голубой жилки Афродиты», ни «Этого синего апреля», сравнение с которыми сериал, мягко говоря, не выдерживает. Иными словами, как первая в стране реализация нового жанра — многосерийного телевизионного фильма, телевизионной повести, — «День за днем» оказался для советского телевидения событием, а вот как произведение творческое, без скидок на форматы и специфику, для самого Анчарова он был явным шагом назад. Сам Михаил Леонидович эту точку зрения так и не принял — в 1981 году, после концерта в ДК «Металлург», он так излагал свое видение ситуации: «В результате было такое, города опустели. Впрямую. Ну, не может быть, чтобы чистая халтура... от чистой халтуры пустели города. А потом — мешки писем. Мешки. Думаю, вам бы пришли мешки писем вот такого содержания, вы бы не устояли. Знаете, как-то наплевать на все остальное. Меня ж хвалили не за то, что я красавец посредине телевизора и пою там “Мы лесорубы, ха-ха-ха-ха!” Не за это хвалили...». После «День за днем» по сценариям Анчарова было поставлено еще два телефильма: сериал «В одном микрорайоне» и бытовая мелодрама «Чистые пруды». Они были уже совсем откровенно неудачными, не заслужив и толики тех зрительских симпатий, которые выпали на долю «День за днем». В конце семидесятых Анчаров возвращается к литературе, начав с того, что публикует в журнале «Студенческий меридиан» (1978, № 1) повесть под названием «Страстной бульвар», представляющую собой переделанный сценарий «Чистых прудов». ВозвращениеВ 1975 году Нина Попова и Михаил Анчаров расстались. Вскоре Анчаров женится на Ирине Ниямовне Биктеевой, которая тогда работала костюмером в Театре им. Пушкина, а позже, до рождения их сына, костюмером и гримером в Малом театре. Ирина смогла полностью посвятить себя только Анчарову и была с ним все оставшиеся годы жизни, притом еще и придав им совершенно новый, дотоле незнакомый ему смысл, заключавшийся в рождении сына. До этого Анчаров любил детей абстрактно, на расстоянии: в 1947 году, когда родилась дочь Елена, родительские чувства в нем так и не успели проснуться, вытесненные войной и вихрем послевоенных впечатлений, метаниями еще не слишком уверенного в себе молодого лейтенанта в поисках основательного занятия. «...С войны пришли растерявшиеся дети», — напишет он в романе «Самшитовый лес». А сейчас уже вроде бы твердо стоящий на ногах известный автор прозы и сценариев вдруг понял, что все мире преходяще, кроме детей, за которых мы отвечаем. Под конец жизни он одному из друзей так и скажет: «В жизни меня больше ничего не интересует, кроме судьбы моего сына...». Еще на рубеже восьмидесятых у Анчарова начало резко ухудшаться зрение. Можно себе представить, как он, живописец и писатель, переживал это состояние. Между прочим, мало кто осознал и оценил его подвиг: в состоянии прогрессирующей слепоты он умудрился написать еще несколько повестей и романов и до самой смерти не оставлял работы — не погрузился в депрессию, не отчаивался, когда его отказывались печатать, а боролся и с недоброжелательством, и с обстоятельствами. Конечно, следует отдать должное и Ирине, у которой на руках оказался и больной Анчаров, и малолетний сын — оба требующие безраздельного внимания. Поскольку плохо видевший, практически полуслепой, Михаил Леонидович продолжал сочинять, но печатать придуманное, естественно, не мог, последние свои прозаические произведения он либо диктовал вслух Ирине, которая страницу за страницей печатала их на машинке, либо наговаривал в микрофон домашнего магнитофона, а Ирина затем перепечатывала его слова на бумагу. Так они работали, по словам их сына Артема Михайловича, которому тогда было шесть-семь лет, с утра до вечера.

Михаил Анчаров, 1981 год (фото В. Комиссарова) Как и первое появление, возвращение в литературу у Анчарова было стремительным: в феврале и марте 1979 года на телевидении еще показывают не слишком удачные «Чистые пруды», в то время как уже в апреле и мае в журнале «Студенческий меридиан» (№№ 4 и 5 за 1979 год) печатается роман «Дорога через хаос», в сентябре и октябре в «Новом мире» (№№ 9 и 10 за 1979 год) — «Самшитовый лес», а ровно через год, в сентябре 1980 года, в том же «Студенческом меридиане» (№ 9, 1980) — повесть «Прыгай, старик, прыгай!». Как и полтора десятилетия назад, непонятно, когда он все это успел. В интервью газете «Московский комсомолец» в июне 1980 года Анчаров скажет: «Что касается “Самшитового леса” — писал 15 лет» (это подтверждается и датой, которую автор поставит под романом в одном из сборников: 1964–1979). В реальности корни этого романа, который многие считают вершиной анчаровского творчества, еще глубже: некоторые сюжетные ходы появились еще в набросках сценариев «Два часа до счастья» и «Список приглашенных», написанных Анчаровым в начале 1960-х, но так нигде и не поставленных (а «Список приглашенных», в свою очередь, восходит к неудачному сценарию «Соловьиная дорога», созданному в 1957 году). Потому без особого преувеличения можно сказать, что «Самшитовый лес» Анчаров писал двадцать лет. За восьмидесятые годы Анчаров еще успел выпустить несколько повестей и романов. Через год после «Самшитового леса» выходит уже упомянутая повесть «Прыгай старик, прыгай!» («Студенческий меридиан», 1980, № 9), названная автором «таинственной историей», и посвященная актуальной тогда теме сохранения традиций в процессе создания нового. После нее последовал длительный перерыв в выходе новых произведений — только в 1983 году опубликован объемный рассказ «Лошадь на морозе» («Студенческий меридиан», 1983, № 2). В том же 1983 году выходит сборник некоторых последних произведений под общим названием «Дорога через хаос». В начале 1985 года напечатана новая повесть «Роль» («Студенческий меридиан», 1985, № 1–2), а в 1986 году в том же «Студенческом меридиане» (№1-6) публикуется журнальный вариант романа «Как птица Гаруда». Этот роман вместе с законченным еще раньше (в начале 1985 года), но вышедшим в свет только в 1988 году романом «Записки странствующего энтузиаста», образуют третью анчаровскую трилогию — как назвал ее сам автор, «трилогию о творчестве». В восьмидесятые годы Анчаров часто жаловался на отсутствие внимания к нему со стороны литературных журналов и издательств. Действительно, последним романом, опубликованным в престижном «Новом мире», был «Самшитовый лес», а основные публикации восьмидесятых состоялись в далеко не центральном «Студенческом меридиане». Выхода в свет «Записок странствующего энтузиаста» (выпущенную издательством «Молодая гвардия» сразу отдельной книгой) Анчаров ждал довольно долго: в журнале «Знамя» в 1986 году роман получил отрицательную внутреннюю рецензию и публикация сорвалась. Однако ни о каком бойкоте речи не шло: в 1986 году выходит еще один сборник романов и повестей Анчарова под названием «Приглашение на праздник», куда вместе с романами «Дорога через хаос» и «Самшитовый лес» войдут повести «Страстной бульвар» и «Прыгай, старик, прыгай». Рассказ «Цель», представляющий собой объединенные в один сюжет фрагменты романа «Как птица Гаруда» (подобно тому, как рассказ «Венский вальс» был фрагментом «Теории невероятности»), опубликованный в «Неделе» в 1985 году, получит в 1986 году премию по итогам конкурса, посвященного сорокалетию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. А падение внимания со стороны центральных литературных журналов объясняется очень просто: Анчаров оставался верным своей главной теме, поднятой еще в первых его прозаических вещах начала шестидесятых: о творческом начале в человеке и его влиянии на окружающее. В то время как его современников во второй половине восьмидесятых уже волновали совсем другие темы: одна за одной выходили в свет забытые или ранее не публиковавшиеся вещи, в свое время запрещенные советской цензурой. Причем на острие этого процесса находился в том числе и журнал «Знамя», куда Анчаров имел несчастье предложить свои «Записки...». Кроме того, продолжали действовать издержки планового хозяйства в виде лимитов на бумагу для издательств. И хотя Анчаров со своими вечными темами, в его собственном представлении, находился на переднем крае, литературный мейнстрим в то время ушел далеко в сторону. В конце восьмидесятых Анчаров создает еще много набросков различных произведений, большая часть которых останется незавершенной. Из тех, что были более-менее закончены автором, в этом собрании сочинений публикуются повести «Стройность» (сокращенный журнальный вариант которой под названием «Козу продам» был опубликован в том же «Студенческом меридиане» в 1988 году) и «Интриганка». В обе повести вошли составной частью старые произведения Анчарова: в «Стройность» включен текст трагедии «Франсуа» о Франсуа Вийоне, написанной Анчаровым еще в 1955 году и никогда не публиковавшейся, а «Интриганка» частично основана на сюжетах рассказов шестидесятых и семидесятых годов. Таким образом он, очевидно, стремился подчеркнуть, что вся его проза — это одно большое произведение с единой темой. Скончался Анчаров 11 июля 1990 года. Урна с его прахом покоится в колумбарии кладбища Донского монастыря, в одной нише с урнами его родителей. Основоположник авторской песниСвою первую песню Анчаров сочинил еще школьником, примерно в 1937-38 годах. В ней он сделал композицию из стихов, включенных Александром Грином в рассказы «Корабли в Лиссе» и «Пролив Бурь». Грина Анчаров всю жизнь почитал за своего кумира, и много раз в различных интервью с удовольствием рассказывал историю о том, как незадолго до начала войны он исполнял эту песню вдове Грина, Нине Николаевне Грин: «...Окончательно уверился я в этом деле еще до войны. Почувствовал — какая-то новинка здесь есть. Потом в Москву приехала вдова Грина, Нина Николаевна Грин, по каким-то своим литературным или архивным делам. Ей сказали, что в Москве есть мальчик, у которого есть песни на слова ее покойного супруга. Она выразила желание повидать меня. Нас свели в одном частном доме. Я спел несколько песен, которые у меня в то время уже были, ребята их пели. И песню на слова Грина. Она заплакала. Это было для меня как орден. Можно сказать — хоть дальняя, но посылочка от Грина. До войны Анчаров успел написать еще несколько песен на чужие стихи. Из песен 1938–1940 года в позднейшем исполнении в магнитофонных записях сохранились «В Нижнем Новгороде с откоса...» (по стихам Б. Корнилова) и романс «Все забуду, всех покину...» (по стихам В. Инбер). В восьмидесятые годы он так отзывался об этих первых опытах: «Это всё чужое было. Дальше я уже пел только своё. Просто это показывает, с каким трудом я пробивался к сознанию того, что это отдельный жанр, что это совершенно отдельный вид искусства...». Иными словами, Анчаров уже тогда осознавал, что «самодеятельное» сочинение песен (когда автор и стихов, и музыки, и исполнитель — одно лицо) — это такой отдельный жанр искусства, разновидность поэзии. Эта мысль станет общепризнанной лет через десять-пятнадцать, когда бардов, как стали называть представителей этого жанра, возникнет уже множество. Правда, официального признания «поющих поэтов», как представителей нового направления искусства, пришлось ждать еще примерно три десятилетия, за которые успели расцвести и отгореть такие звезды, как Владимир Высоцкий и Александр Галич, а также многие другие, не столь известные. Несомненно, что Анчаров в осознании факта особости жанра был первым. Даже относительно близкие к нему по времени рождения Галич и Окуджава начали заниматься песнями гораздо позже, а остальные известные барды — основатели жанра (Юрий Визбор, Юлий Ким, Новелла Матвеева, Ада Якушева и другие) были намного моложе. Александр Галич, хотя и был старше Анчарова на пять лет, по нескольким свидетельствам, начал активно писать песни именно под влиянием Анчарова. Оказал большое влияние своими песнями Анчаров и на становление молодого Высоцкого.

М. Анчаров и В. Высоцкий во время выступления в Политехническом музее 05.04.66 (фото Марка Никонова) Однако до войны Анчаров еще о песенном творчестве думал мало: он видел себя художником. Первая песня на свои стихи появилась у него уже после начала войны. «Песня о моем друге-художнике» была посвящена уже упоминавшемуся Юрию Ракино, учившемуся в той же школе и вместе с Анчаровым ходившим в профсоюзную изостудию для школьников. Из песен военных времен стоит обратить особенное внимание на «Прощание с Москвой» (вошедшую потом в повесть «Этот синий апрель»), «Надоело!» («Пыхом клубит пар...») и особенно на «Сорок первый» («Не в том смысле, что сорок первый год, а в том смысле, что сорок медведей убивает охотник, а сорок первый — убивает охотника. Такая есть примета сибирская» — говорил Анчаров перед исполнением этой песни). В этих вещах Анчаров показал себя уже вполне сложившимся представителем жанра, а песня «Сорок первый» задает общую интонацию всего дальнейшего анчаровского творчества, и песенного, и прозаического. Песня стала своеобразным эпиграфом к тому, что напишет и споет Анчаров потом, когда война уйдет в прошлое: ...Жили мы на щербатых улицах, В каждом жил с ветерком повенчанный После войны Анчаров, поглощенный живописью, некоторое время песен не писал, и вернулся к ним в середине-второй половине пятидесятых, одновременно с началом активной деятельности других основателей жанра. За чуть более, чем десятилетний срок после этого Анчаровым написано около трех десятков песен, среди которых признанные вершины его творчества и жанра в целом: «Кап-кап», «МАЗ», «Баллада о парашютах», «Баллада о танке Т-34...», «Большая апрельская баллада» и другие. Стоит отметить также его любовную лирику, относящуюся в основном к периоду его расставания с Джоей Афиногеновой: «Белый туман» и «Цыганочку» («Она была во всем права...»). Анчаров был одним из немногих в советском искусстве, кто осмелился поднять тему «маленького человека» (ну как же, ведь в стране победившего пролетариата «маленьких» людей быть не должно!). Это заметно и в его прозе, но наиболее ярко эта тема заиграла в его песнях: «Песня про низкорослого человека...» (о безногом инвалиде войны), «Цыган-Маша» (о судьбе благушинского парня, погибшего в штрафном батальоне), «Любовницы» (о девушках военного поколения) с разных сторон поднимающих эту проблематику, когда-то одну из главных тем русской классической литературы. Отметим, что Анчаров был совершенно особенным исполнителем своих песен — он пел в совершенно неартистической манере (полузакрыв глаза), но все, кому посчастливилось слышать его исполнение вживую, отмечают, что он буквально излучал энергию, безраздельно захватывавшую присутствующих. Его песни, оторванные от автора, производят далеко не то впечатление. И если в спектакле «Теория невероятности» композитор Андрей Эшпай оценил этот момент, и счел нужным сохранить анчаровские мелодии и исполнение (звучащее в записи из-за сцены), то на телевидении традиции этого не позволяли. Потому в сериале «День за днем» звучит примерно полтора десятка анчаровских песен, но на музыку профессионального композитора Ильи Катаева, и исполненные профессиональными артистами и певцами. И неудивительно, что в самой известной песне из этого спектакля «Стою на полустаночке» ― анчаровские только слова: песни, которые ранее пел он сам, в профессиональном переложении только проигрывают. Ни песни, ни немногие стихи, так и не ставшие песнями, Анчаров никогда не пытался публиковать отдельно, но некоторые из них вошли составной частью в его прозу. Изредка они появлялись в сборниках «туристских» песен (впервые это произошло в 1969 году в сборнике «Как надежна Земля»). Уже во времена поздней перестройки, в 1989 году, фирма «Мелодия» выпускает первую авторскую грампластинку «На краю городском... на холодном ветру», на обложке которой автор разместил свою картину «Летун», относящуюся ко временам выполнения дипломной работы в Суриковском институте. Анчаров и его творчество глазами современникаВ конце творческого пути, в повести «Записки странствующего энтузиаста», Анчаров признается: «Я заметил за собой, что читать правду я иногда люблю, а писать — нет». Он был законченным романтиком, и даже реальные жизненные ситуации в его пересказе обычно менялись до неузнаваемости, приобретая возвышенно-романтический оттенок, которого изначально не содержали. Таковы, например, созданные им образы благушинской шпаны — воры и бандиты в реальности, у Анчарова они становятся скорее положительными героями. Отрицательные у него — мещане, к которым он относит всех, кто заботится исключительно о собственном благополучии, и не имеет никаких возвышенных целей в жизни. В число идеалов поколения, к которому принадлежал Анчаров, (его представителей потом стали называть «шестидесятниками»), прочно вошло неприятие всего материального. Возникнув, без сомнения, как конформистская уступка властям, это неприятие постепенно вошло в число определяющих черт поколения. Сыграло свою роль и то, что отрицательное отношение к богатству и стяжательству всегда было характерно для российской православной культуры — в этом коммунистическая мораль и старинные традиции нашли друг друга. Стремление к материальному благополучию или хотя бы его внешним признакам — дачке, занавесочкам на окнах, цветочкам на подоконнике, коврам на стенах, — презрительно называлось «мещанством». С ним боролись, его высмеивали, от него открещивались. В уста вождя мирового пролетариата в фильме «Апассионата» в 1961 году Анчаров с Джоей Афиногеновой вкладывают презрительную характеристику не принявшего советской России Герберта Уэллса: «Мещанин!» — настолько понятен был современникам этот символ всего злого, равнодушного и жадного в человеке.

Михаил Анчаров, 1970-е годы (фото Валерия Плотникова). Позднее многие (в том числе, кстати и Анчаров), поняли, что принимали видимость за суть — бездуховность с успехом может прописаться в хижине нищего, а в богатом дворце власть имущего будет царить самая что ни на есть творческая атмосфера. Уже в семидесятые годы Анчаров смягчит свое отношение. В анчаровском рассказе «Корабль с крыльями из тополиного пуха» (1973) между героями — девочкой-подростком и молодым человеком постарше — произойдет следующий знаменательный разговор: «Тут я обрадовалась, что меня назвал по-старому — Шоколадка, и рассказала ему про все. Почти... Про Салтыкова-Щедрина, про здравый смысл, про мещанство и стала ему читать цитаты из Салтыкова-Щедрина. А он все слушал и говорил: Налицо прогресс: «половики на полу» (так же, как, вероятно, и классические кружевные занавесочки с геранью на подоконнике) — уже не признак мещанства, а что-то совсем внешнее, которое может быть признаком как мещанства, так и «хорошей жизни», — с равной вероятностью. Антимещанская тема еще раз напрямую появится в рассказе Анчарова «Лошадь на морозе», опубликованном в 1983 году . Здесь уже чувствуется совсем другой, чем в ранних анчаровских повестях и песнях, подход к теме. Анчаров допускает даже намек на возможность перевоспитания «заблудших» — в финальном эпизоде рассказа дочь с мужем уже, кажется, искренне пытаются понять своего отца, его друзей и поддержавшего их внука с подругой. Но одного принципиального бескорыстия, прочно вошедшего в идеалы поколения, для построения идеала недостаточно. Слабое место любого коммунистического учения — и официального советского, и «интеллигентского коммунизма» шестидесятников, и других его разновидностей — в том, что они, имея мощный отрицательный заряд (сначала в виде простого неприятия несправедливости распределения материальных благ, которое в модели «интеллигентского коммунизма» преобразовалось в отрицание сытой бездуховности членов капиталистического общества), ничего серьезного не предлагали взамен. Интуитивно многие это понимали, и «шестидесятники» даже придумали положительный идеал, заимствовав его из идеала науки: неограниченное познание. Анчаров подобные жизненные цели решительно отрицает: он полагает, что без перестройки внутреннего мира человека все равно ничего не получится: «И никому из них почему-то не приходило в голову, что хорошая жизнь лежит не столько вне человека, сколько внутри него. <...> Может быть, я против науки? Упаси боже. Я против ее самоуверенности. Если наука перестает понимать, что она всего лишь работник на постройке этического максимума, она становится тормозом и обманом. <...> И тогда оборачивается ярость сбитого с толку человека на ученых — куда вы завели нас, ученые люди? Вы придумали самоварчик и керосинку и думаете, что я счастлив, и тем ограничили мои желания, и вот я бью себе подобного насмерть и даже зверье развожу на убой.» — писал Анчаров в «Голубой жилке Афродиты» о своем отношении к науке. Вместо однобокого идеала науки Анчаров предлагает свой собственный. По его мнению, цель человека должна заключаться в служении Красоте. При этом Анчаров не замыкается в рамках искусства: он полагает, что это одна и та же цель у представителя любой профессии, будь он художником, ученым или дворником: «Черт побери, ведь это же великолепно, стать великим дворником! Вы представляете, что я тогда сделаю с вашим двором? Вы же перестанете ездить на курорты, а туристы из-за границы будут за год записываться в очередь, чтобы попасть к вам во двор...» (из повести «Этот синий апрель»). Более того, он добавил к этому представлению весьма существенную деталь: он предложил универсальный механизм решения любых задач, который, по его мнению, заключается в состоянии вдохновения. Он искал и находил признаки такого состояния не только у художников, но и у ученых и изобретателей. Анчаров даже предложил наивно-научное обоснование этого состояния, назвав его «третьей сигнальной системой». В молодости он послал письмо Сталину по этому поводу и получил обстоятельный ответ от Академии наук, где ему вежливо указали на ошибочность его представлений. Эту историю он подробно описывает в «Голубой жилке Афродиты» (от имени Кости Якушева), потом повторяет в «Самшитовом лесе» (приписывая ее Сапожникову), и напоминает о ней третий раз в «Как птица Гаруда» — настолько важной эта тема Анчарову представлялась. По его мнению, достаточно научиться вызывать вдохновение по желанию, и общество сразу кардинально изменится. Эти представления Анчарова вместе с привлекательной формой их подачи в виде занимательных и парадоксальных сентенций («Произведение искусства отличается от факта на величину души автора», «Наука может научить только тому, что знает сама, а искусство даже тому, чего само не знает», «Тоска — это несформулированная цель» и так далее), органично включенных в его прозу, произвели на многих современников неизгладимое впечатление. Режиссер Николай Лукьянов, прочитавший первые прозаические произведения Анчарова в юношеском возрасте, очень точно характеризовал это впечатление, как «эстетический солнечный удар». И тем не менее, Анчаров так и не стал писателем и поэтом, до конца признанным официальным литературным сообществом. Этому есть много причин: и некоторая внешняя «легкомысленность» его прозы, и его почти демонстративное нежелание вписываться в «литературный процесс», и упорное отстаивание тем, которые он сам считал важными, не считаясь с текущими интересами читающей публики. Но если рассуждения о творчестве, о соотношении искусства и науки, о Творце, кроющимся в каждом человеке, точно попали в интересы публики времен «оттепели», то в семидесятые и восьмидесятые годы, с углублением «застоя», эти интересы ушли далеко в сторону. А Анчаров не менялся — он упрямо твердил о вдохновении, о Красоте, и снова о творчестве, полагая эти темы самыми важными во все времена. Одно из самых удивительных и привлекательных свойств Анчарова-человека — его выдающаяся способность избегать дискуссий на политические темы. Он общался в компаниях с детьми репрессированных, дружил с опальным Галичем и открыто восхищался песнями Клячкина на стихи осужденного Бродского. И при этом ни разу не позволил себя втянуть в любимые россиянами споры о политике — они его обтекали, не затрагивая. Это не было инстинктивной реакцией из страха перед репрессиями, привитой с детских лет, как у многих его сверстников: его вопросы текущей политики просто не интересовали. Анчаров расходился с людьми и даже напрямую ссорился, но никогда — по политическим причинам. Он мог смертельно обидеться на кого-то, кто ругал телесериал «День за днем», но ни за что бы этого не сделал, если бы кто-то что-то не так сказал о политике. Анчаров оценивал людей по более глубоким критериям и несколько раз говорил и писал, что чем больше разнообразие мнений, тем лучше. А ларчик открывается просто: Анчаров ненавидел штампы и ярлыки. Его интересовала личность конкретного человека, а не то, насколько этот человек правоверный коммунист, или, наоборот, диссидент-западник, почвенник и кто там еще в те годы расходился с официальной линией. Он не был ни отвергнут, ни обласкан властями и официальной критикой. Как и любой художник, он, конечно, хотел быть известным и в период расцвета своего творчества в значительной степени этого достиг, хотя чурался дешевой популярности и рекламы. Но известность он получил в народе, среди слушателей, читателей и зрителей, а власти любого уровня относились к нему скорее равнодушно-осторожно. И это притом, что в политическом отношении Анчаров был писателем безупречно-советским, иногда даже с прямыми цитатами из официальной пропаганды. Но только тогда и в том, что отвечало общему направлению его идей и мыслей — если пропаганда и идеи в чем-то расходились, то тем хуже для пропаганды. Еще в самом начале творческого пути (заметьте — еще был жив Сталин, а оттепелью даже и не пахло!) Анчаров, очевидно, сам того не вполне осознавая, кардинально разошелся с официальной идеологией. Причем в одном из главных, ключевых ее моментов — в вопросе о соотношении личности и общества. Личность (точнее — творческую личность) он ставил безусловно выше общества, считая именно ее основной движущей силой развития. Анчарова нельзя классифицировать, разложить по полочкам и объявить представителем того или иного политического, творческого, философского и еще какого угодно направления: он был сам себе направление. Он был истинным, без кавычек, патриотом страны и своей малой родины — Москвы. И не представлял себе жизнь вне этих пределов, и был сторонником позиции «Россия спасет мир», и этим принадлежал к лагерю тех, кого принято называть «почвенниками» и «государственниками». Но он настолько кардинально расходился с представителями этого лагеря в вопросе взаимоотношений личности и общества, что с этой стороны его можно отнести к самым крайним из тех, кого обычно причисляют к лагерю либералов-западников (для них есть даже специальный термин: «либертарианцы», то есть те, кто поддерживает индивидуальную свободу как основной принцип). В этом же, кстати, заключена причина практически полного отсутствия национальной темы в произведениях Анчарова: ему и в голову не приходит, что «хорошие» — это могут оказаться, скажем, все русские или все евреи, а «плохие» — все немцы или там американцы. У него герои никогда не воюют с немцами или японцами вообще: они воюют с гитлеровцами и фашистами. То есть, говоря по-современному, у Анчарова «хорошие парни» очищают мир от «плохих парней», и это деление совсем не зависит от национальности и гражданства. И он нигде даже не намекает, что оно хоть как-то зависит от партийной принадлежности: у безупречно-советского писателя Анчарова вы не найдете ни единого упоминания о том, что существует такая Самая Главная Партия под названием ВКП(б) или КПСС. Его равнодушие к политике органично вытекало из других особенностей его картины мира. Он полагал стремление к власти, стремление возвыситься на другими одним из самых отрицательных качеств человека. В «Записках странствующего энтузиаста» он презрительно называет всех власть имущих «жрецами», и скопом относит их к паразитам на теле человечества: «жрец, это тот, кто жрет». Из этого названия можно было бы заключить, что Анчаров отрицательно относился к религии, но это не совсем так. Молодой Анчаров, безусловно, был атеистом, точнее, причислял себя к таковым вслед за многими другими — в полном соответствии с духом времени. Но позднее (подобно многим представителям советской интеллигенции) пересмотрел свои взгляды на религию в сторону смягчения. Церковь и ее претензии на власть над умами верующих, он, конечно, не признавал, но к вере скорее относился с уважением. В его творчестве не раз встречаются отсылки к библейским персонажам и реалиям (как, например, в «Балладе о танке Т-34...»: «я застыл над городом, как Христос, смертию смерть поправ»). В романе «Как птица Гаруда» он вкладывает в уста мудрого деда Зотова слова, которые характеризуют его отношение и к вере и к разуму: «Но ни разум, ни вера не спасли... И перекрестясь, топором бьют, и по здравому смыслу пытают... <...> Вера дает силы, Разум ― возможности. Но Поведение от них не зависит». То есть он признает за Верой способность вдохновлять и направлять, но искать источники добра и зла предлагает в ином месте. Анчаров и в этом пошел дальше других: он придумал свою собственную религию в форме поклонения Красоте. Если бы он глубоко изучал религиозные течения, то обнаружил бы вещь, которая, несомненно, ему бы понравилась: его образ надмирной Красоты хорошо перекликается с возникшим в рамках православия учением под названием «софиология», основанном на образе Софии Премудрой (Вл. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков и др.). Софиология, кстати, была единодушно осуждена и объявлена ересью всеми православными Церквями. Представление о Красоте, удивительно похожее на анчаровское, можно найти в поколении английских романтиков начала XIX века. Поэт Джон Китс в 1817 году писал в письме другу: «Я не уверен ни в чем, кроме святости сердечных привязанностей и истинности воображения. То, что воображению предстает как Красота, должно быть истиной — не важно, существовала она до этого или нет; ибо все наши порывы, подобно Любви, способны, как мне кажется, в высших своих проявлениях порождать Красоту — подлинную ее сущность». И далее добавляет: «...до сих пор не в состоянии постигнуть, каким образом можно придти к истине путем логических рассуждений». Высказанные здесь идеи совпадают с некоторыми анчаровскими высказываниями не только по смыслу, но и дословно. Как видим, у Анчарова в его поклонении Красоте и вдохновению, в критике логического мышления были именитые предшественники, о чем он сам, скорее всего, и не подозревал. Зачем Анчарову понадобилась некая идеальная конструкция, весьма похожая на религиозное учение? В быту и в отношении к миру он был идеалистом, причем идеалистом яростным, и полагал, что без идеалов, без образцов поведения и внятно сформулированных конечных целей деятельности само существование человечества окажется под большим вопросом. Поэтому все его творчество можно назвать одним большим поиском и вынесением на всеобщий суд такого идеала, в качестве которого он выбрал Красоту. По сути Анчаров создал собственное этическое учение, идеалистичное и оторванное от реальной жизни, но не более, чем другие подобные учения, включая Нагорную проповедь и родственный ей «Моральный кодекс строителя коммунизма». И при этом изложенное простым и понятным языком, и необычайно привлекательное для каждого, чьи интересы хоть немного выходят за рамки чистого потребительства. Роль Михаила Анчарова среди представителей его поколения не поддается простой оценке. В той эклектичной мешанине полярных политических взглядов и подходов к оценкам недавнего прошлого, смеси приспособленчества, отрицаний и разочарований, которую представляло советское общество к шестидесятым-семидесятым годам ХХ века, Анчаров был единственным, сумевшим не только выделить из коммунистической идеи все хорошее, что в ней содержалось, но и полностью очистить этот идеал от налипшей на него политической грязи и сохранить его в таком виде для потомков. Он был тем, кто сформировал и придал законченность идеалам целого поколения. Поколение это влияние не всегда замечало: его идеи настолько соответствовали ожиданиям, что тут же растворялись в воздухе, становились общим местом, и никто уже не помнил, что именно Анчаров сформулировал нечто, очевидное теперь для всех. Но место неофициального и непризнанного, но самого настоящего властителя дум поколения «шестидесятников» остается за ним навсегда. Copyright © 2019 Михаил Анчаров

Свидетельство о публикации №201902236221 опубликовано: 23 февраля 2019, 13:12:01 |

|||